在坡子街“福祿宮”讀小學的日子

專欄:長沙記憶

發布日期:2019-12-16

閱讀量:4103

作者:城市記憶

收藏:

為方便媽媽上班,1956年春節前,我們舉家從六堆子搬到坡子街70號,我也因此由北正街小學轉學到圣功小學讀一年二期。老城區沒有黃泥,得去城外挖。除了生產人造水泥外,學校還有生產“人造煤球”的任務。

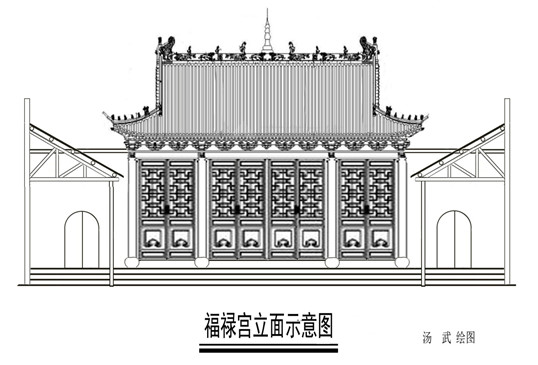

文/湯武

為方便媽媽上班,1956年春節前,我們舉家從六堆子搬到坡子街70號,我也因此由北正街小學轉學到圣功小學讀一年二期。圣功小學位于坡子街西段,正面對江南機器廠駐長辦事處(今伍厚德堂)。學校所在地曾是福祿宮,是文夕大火長沙城中唯一沒被燒掉的大型古建筑,因為四周有幾層樓高的封火墻,大火再猛烈,也無法翻過這高高的封火墻。史料記載:福祿宮的前身是長沙錢業的同業組織“財神會”。凡掛錢莊招牌者,須向財神會捐牌費銀50兩;每日錢價由財神會會議公布。清光緒十年(1884年),財神會改在坡子街護國寺內財神殿集議行情。光緒二十年(1894年),同業籌募資金,在坡子街興建財神廟。光緒二十二年(1896年)正式改為福祿宮。福祿宮供奉著趙公元帥神像和招財童子神像。錢業條規訂章“財神壽誕三月十五日,演戲三部,酒席三日,歸福祿宮首事辦理。”屆時福祿宮要舉行隆重的拜壽禮,每家錢莊都會派人前來祝壽,并將一件稱為“趙爺袍”的有前襟而無后襟的絨衣送至宮內,焚予趙爺換袍,人山人海,熱鬧非常。每當除夕之夜,不論窮人還是富人都要來這里拜財神,福祿宮財神殿香火旺盛。我進學校的那一陣子,校名還叫圣功小學,屬私立學校。校長名叫粟健文,微胖,是位和藹可親的中年女性,教導主任姓熊,也是女性,高個子,有點瘦,表情有點嚴肅。后來,學校“公私合營”了,布料做成的符號也由“圣功小學”改成了“坡子街完小”。之后又換了校長,新校長叫郭道馥,系晚清名吏郭嵩燾的侄孫女。每天上學,路過三王街口、衣鋪街口,再順著坡往下走幾十步,右拐進入一條不起眼的巷子,便到了學校。小巷約三米多寬,三十多米長,地面鋪著長條麻石。進入校門,穿過傳達室前的小廳堂,映入眼簾的是一個大操場。操場兩旁各有一條高高的內走廊,走廊里有梭板、翹翹板、滾筒、橫梯等體育和游樂設施。操場的正前方是一座規模宏大的廟宇式建筑:歇山式屋頂,琉璃瓦、塔型寶頂、彩色木斗拱、兩側高高的封火墻、八扇高大的雕花紅色殿堂木門,東西兩側各有一拱形大門。殿堂由八根邊長約40公分、6米多高的花崗石方柱支撐,地面鋪有一尺見方的黑色地磚,殿堂高大,氣勢恢宏。殿堂東西兩側,各有一間廂房,作教室用,南、北兩頭都有天井。穿越殿堂后的一個過廳,來到兩層樓的四合院。院子中央建有一個碩大的水池,據說以前是放生用的。通過池子正中三米寬的混凝土橋,可直通教師辦公室。越過四合院的西頭的一張門,來到風格不同的另一個小天地。天井的西頭是一棟平房,至少有40多平米,用來作音樂教室,每天都有悅耳的童聲在這里回蕩。再往北去,是廁所,還有一間教室和老師用餐的食堂。后院有一扇門,門外一條曲折狹窄的小巷可通往朝陽巷。我們總覺得學校原來是座廟,又找不出證據。在好奇心的促使下,我到處尋找。一天,趁樓上的老師辦公室無人,我和幾個同學爬進南墻上的窗洞,進入禮堂的天花板與屋頂的夾層之中。里面黑洞洞的,通過微弱的反光,看到里面橫七豎八地躺著幾尊彩色木頭菩薩雕像,嚇得我們魂飛魄散。1956年的冬天,異常寒冷,家里的水缸都結了冰,早晨漱口舀水,必須用竹端子(竹子做成的舀水工具)敲破面上的冰。小時候,我易生凍瘡,手、腳、耳常常腫得像包子,癢癢的、火辣辣的。去學校前,媽媽悄悄地為我準備一只小竹“籃子”,里面陶制缽中放著一顆燃燒的炭丸子。軍人出身的父親知道,總責怪母親寵壞了孩子。二年級的教室位于福祿宮大殿東側,南、北兩頭都有天井,東西邊是墻,南北向是花格子大門,北風穿堂而過,我縮成一團,兩只小手死死地蓋住那個里面燃燒著炭丸的竹籃子。讀三年級的時候,一場聲勢浩大的“反右”運動悄悄進入了我在讀的學校。那時我年紀小,什么也不懂,只相信報紙上登的,老師講的,更不知道劃“右派”還是有指標的。一夜之間,一位短發的女陳老師突然成了“右派”。從此,她再不能給學生上課了,成了學校的清潔工,燒開水,打掃衛生。一些不諳世事的孩子,跟在她后面,高喊道:“右派,右派,像個妖怪!”面對肆無忌憚的污辱,陳老師一聲不吭,只管低頭做自己的事。我仔細打量,總覺得這位平時和藹可親的老師怎么也不像個壞人,甚至還覺得她可憐巴巴的。沒過多久,報童揚起套紅的單頁報紙滿街地高喊:“號外、號外,畝產三萬多斤!”我不曉得一畝有多大,三萬斤糧食有多少,只覺得這是個了不起的消息。父親出身于農家,他默默地說了一句,這么多糧食堆在田里會有尺把高。我猜出了里面的意思,但不敢亂講,曉得這話要傳出去的,會給全家惹出大麻煩。繼農村成立人民公社后,城市也相繼成立了人民公社,當時的坡子街這一片屬先鋒人民公社。坡子街也辦了一個街道食堂,就在我家的斜對面。一天三餐,自己帶碗筷,去食堂窗口打飯打菜,坐在大方桌旁吃飯,很有新鮮感,仿佛我們就要進入“共產主義”了。好景不長,沒過多久,也不知什么原因,食堂停辦了。“社會主義好,社會主義好,社會主義人民地位高……”,街頭的高音喇叭常播放振奮人心的歌曲,聽到這歌聲,頓時熱血沸騰。大躍進時代到來,城市居民爭先恐后,都想為年內完成“1070萬噸”鋼作貢獻。坡子街街頭建立了好幾座小高爐,學校的操坪上也不例外,小學生也要為“鋼元帥上馬”貢獻一份力量。怎么煉鋼,孩子們一無所知,只曉得完成老師交給的任務,回家翻箱倒柜,把家里的“破銅爛鐵”交給老師。坡子街街頭的高爐日夜不停地燃燒,用鼓風機往爐膛里面送氣,滿街充滿焦煤煙味,街頭成了煉鋼車間。不時有人敲鑼打鼓,托著一砣黑家伙,手擎大紅喜報,給領導報喜。坡子巷口有家鐵鋪,師傅將一塊燒得發白的鐵從爐膛里取出來,兩位師傅大錘小錘不輪番地錘,直到那塊鐵的顏色變黯,再送入爐膛里燒。反復如此,也不知要重復多少次,據說這也可煉鋼,百煉成鋼也許就是這個理。除了煉鋼,學校還生產“人造水泥”。操場東邊走廊里的梭板被拆除,用磚砌了兩個腰很粗、個子很高的高爐,兩只大煙囪穿過走廊的瓦,直指天空。怎樣做人造水泥,我至今都不知道,只曉得按老師的要求,把黃泥做成比姆指粗的長條,晾干,放進高爐里煅燒。燒出來的泥條變得很堅硬,再用鐵錘將它們錘成細末。現在回想,其實那就是磚碴。這些粉末再與什么東西混合,人造水泥就算合成了。老城區沒有黃泥,得去城外挖。學生們帶上家里挑水用的木桶,跟著長長的隊伍去取土。“長龍”出了坡子街,穿過解放路、柑子園、古家巷、平地一聲雷,跨過瀏城橋,沿識字嶺到達子彈庫。那時,出了瀏城橋就算是“鄉里”,周邊大多都是菜土農田,子彈庫的位置大約位于現在的地質中學附近,據說是以前存放子彈的地方。那里荒無人煙,只有挖不盡的黃泥,還有被廢棄的墳墓,時而挖出骷髏和白骨,膽子大的男同學把骷髏當球踢,嚇得膽小的同學和女生尖叫聲聲。一大群十來歲的孩子,挑著半桶黃泥,晃晃悠悠,穿過大街小巷,也不知歇了多少回,才到回到學校。黃泥澆上水,赤著腳在泥上踩,一直把黃泥和“熟”。再用手湯圓大的砣砣,再搓成圓條狀,將黃泥條放在太陽下曬干。1982年,坡子街更換自來水主管,地下挖出了不少的煅燒過的黃泥條,圍觀的人都很詫異,不知這是什么東西,只有我認出了當年小學生們的“杰作”。除了生產人造水泥外,學校還有生產“人造煤球”的任務。所謂人造煤球,就是將白煤中拌入糠殼、食鹽、黃泥,用水和熟,然后搓成煤球,晾干。據說這種煤球燒起來有藍的火苗,火力很強。初中學了化學后才知道,氯化鈉在燃燒時會發出藍色火焰(焰色反應),感覺火比較旺,實際上并未增加火力。 生產人造煤球的糠殼來自米廠,學生們又去西湖橋的米廠挑谷殼。有一次,我闖了個不小的禍:看到碩大的谷殼倉庫,同學們都興奮不已,在谷殼上打架、戲耍。看到厚厚的谷殼,我得意忘形,將一只新木桶像投籃球一樣,往前面的谷殼堆扔去,沒料到“嘭”的一聲,木桶摔破了一個大口子。原來,在木桶落下的地方,只有很薄的一層谷殼,木桶等于直接摔到了地上。就是編造一萬個理由,我也無法說清木桶是怎樣摔破的,只有等著回家挨罵。為支持農業大躍進,老師還組織學生們生產人造化肥。這種“生產”現在看來,簡直是多此一舉:將干黃泥粉和灰狀的磷肥拌和均勻,放入成粒機。土法制的成粒機就是在木腳盆的底部固定一根與之垂直的軸,將腳盆“斜”裝在支架上,手搖轉軸,腳盆始終會與地面成45度角轉動,盆中的“料”就不會溢出。用澆花的噴壺不斷地向腳盆中噴水,泥土與磷肥的混合物在旋轉中就會形成小顆粒,晾干后,這些小果粒就成了我們生產的“人造化肥”。大躍進剛剛結束,卻迎來了“三年自然災害”。不知從什么時候起,盡管糧折上的糧食指標沒變,突然感到肚子特別容易餓;我家姊妹仨都患了肺結核病;父親的腿也腫了,一按一個洞,好久都不能復平。家里將所有能賣的東西都送到寄賣店去,換成現金買回“高價菜”給我們補充“營養”。政府也在想辦法,號召老百姓“大種大養”。城里沒有種糧食、種菜的土地,也不知誰想出了生產“小球藻”、“人造肉”的招。瓶瓶罐罐都裝上水,再摻入一點東西,過幾天就會生長出綠色的藻類物質。把這些東西滲入面粉做饅頭,據說可以增加營養。學校四合院中的放生池也沒閑著,灌滿水后,放入了一些買來的魚。校園里養魚是件新鮮事,城里伢子興奮不已。下課后,學生都圍著魚池,投爛菜葉喂魚,尋找樂趣。1961年7月,我高小畢業,依依不舍地離開了就讀了五年半的母校,去21中學讀寄宿。從此,很少回母校了。上世紀七十年代初,坡子街小學撤銷,老師和學生分流到銅鋪街小學或其他學校去了,原址改為西區少年之家。70年代的長沙城(圖片翻拍自1979年出版的《湖南》畫冊)

1984年傳來一個令人震驚的消息:福祿宮被拆除!!!西區少年之家竟以“危房”為借口,將福祿宮一舉摧毀,在舊址上修建宿舍。后來宿舍又被拆除。2006年,青和上座大廈在福祿宮的舊址上拔地而起。福祿宮遺址上建成的青和上座大廈 湯武攝于2019年從此,我們再也見不到那熟悉、雄偉的建筑,再也不能從中重溫兒時的樂趣。長沙也永遠失去了一處歷史文物。福祿宮的拆除帶了一個壞頭,給1995年中山紀念堂的拆除埋下了伏筆。這陣歪風一直漫延到去年,在制止“大拆大建”的權威發聲后,總算是剎住了車。*本文由城市記憶CityMemory獨家發布,作者 | 湯武,編輯 | 明明,未注明出處圖片均源于網絡。